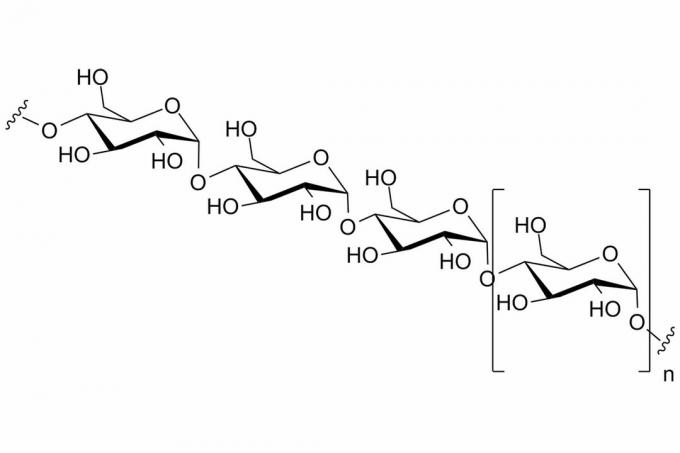

UN polisaccaride è un tipo di carboidrato. È un polimero fatto di catene di monosaccaridi che sono unite da legami glicosidici. I polisaccaridi sono anche noti come glicani. Per convenzione, un polisaccaride è costituito da più di dieci unità monosaccaridiche, mentre un oligosaccaride è costituito da tre a dieci monosaccaridi collegati.

Il generale formula chimica per un polisaccaride è CX(H2O)y. La maggior parte dei polisaccaridi è costituita da monosaccaridi a sei atomi di carbonio, con conseguente formula di (C6H10O5)n. I polisaccaridi possono essere lineari o ramificati. I polisaccaridi lineari possono formare polimeri rigidi, come ad esempio cellulosa sugli alberi. Le forme ramificate sono spesso solubile in acqua, come la gomma arabica.

Key Takeaways: polisaccaridi

- Un polisaccaride è un tipo di carboidrato. È un polimero composto da molte subunità di zucchero, chiamate monosaccaridi.

- I polisaccaridi possono essere lineari o ramificati. Possono consistere in un singolo tipo di zucchero semplice (omopolisaccaridi) o due o più zuccheri (eteropolisaccaridi).

- Le principali funzioni dei polisaccaridi sono il supporto strutturale, l'accumulo di energia e la comunicazione cellulare.

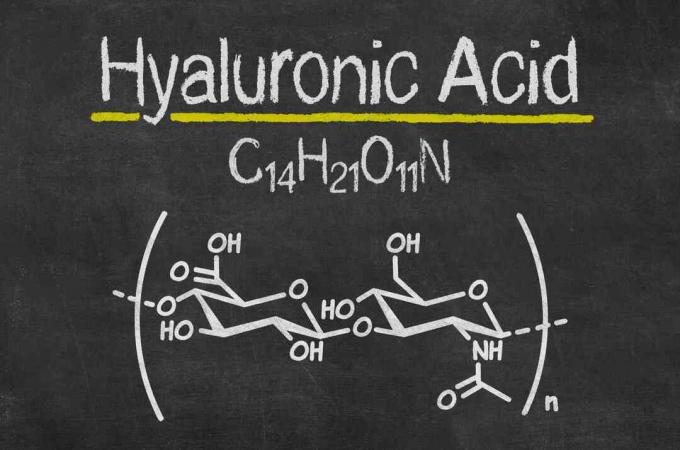

- Esempi di polisaccaridi comprendono cellulosa, chitina, glicogeno, amido e acido ialuronico.

Omopolisaccaride vs. eteropolisaccaride

I polisaccaridi possono essere classificati in base alla loro composizione come omopolisaccaridi o eteropolisaccaridi.

UN omopolisaccaride o omogeneo è costituito da uno zucchero o derivato dello zucchero. Ad esempio, cellulosa, amido e glicogeno sono tutti composti da subunità glucosio. chitina consiste nel ripetere subunità di N-acetyl-D-glucosamina, che è un derivato del glucosio.

UN eteropolisaccaride o eteroglicano contiene più di uno zucchero o un derivato dello zucchero. In pratica, la maggior parte degli eteropolisaccaridi è costituita da due monosaccaridi (disaccaridi). Sono spesso associati alle proteine. Un buon esempio di eterolisaccaride è l'acido ialuronico, che consiste in N-acetyl-D-glucosamina legata all'acido glucuronico (due diversi derivati del glucosio).

Struttura del polisaccaride

I polisaccaridi si formano quando monosaccaridi o disaccaridi si legano insieme mediante legami glicosidici. Gli zuccheri che partecipano alle obbligazioni sono chiamati residui. Il legame glicosidico è un ponte tra i due residui costituito da un atomo di ossigeno tra due anelli di carbonio. Il legame glicosidico deriva da a reazione di disidratazione (anche chiamato reazione di condensazione). Nella reazione di disidratazione a gruppo idrossile viene perso da un carbonio di un residuo mentre un idrogeno viene perso da un gruppo ossidrilico da un altro residuo. Una molecola d'acqua (H2O) viene rimosso e il carbonio del primo residuo si unisce all'ossigeno dal secondo residuo.

In particolare, il primo carbonio (carbonio-1) di un residuo e il quarto carbonio (carbonio-4) dell'altro residuo sono collegati dall'ossigeno, formando il legame glicosidico 1,4. Esistono due tipi di legami glicosidici, basati sulla stereochimica degli atomi di carbonio. Un legame glicosidico α (1 → 4) si forma quando i due atomi di carbonio hanno la stessa stereochimica o l'OH sul carbonio-1 è sotto l'anello dello zucchero. Un legame β (1 → 4) si forma quando i due atomi di carbonio hanno stereochimica diversa o il gruppo OH è sopra il piano.

Gli atomi di idrogeno e ossigeno dei residui formano legami idrogeno con altri residui, risultando potenzialmente in strutture estremamente forti.

Funzioni di polisaccaridi

Le tre funzioni principali dei polisaccaridi sono fornire supporto strutturale, immagazzinare energia e inviare segnali di comunicazione cellulare. La struttura dei carboidrati determina in gran parte la sua funzione. Le molecole lineari, come la cellulosa e la chitina, sono forti e rigide. La cellulosa è la molecola di supporto primaria nelle piante, mentre i funghi e gli insetti si affidano alla chitina. I polisaccaridi usati per l'accumulo di energia tendono ad essere ramificati e ripiegati su se stessi. Poiché sono ricchi di legami idrogeno, di solito sono insolubili in acqua. Esempi di polisaccaridi di conservazione sono l'amido nelle piante e il glicogeno negli animali. I polisaccaridi utilizzati per la comunicazione cellulare sono spesso legati covalentemente ai lipidi o alle proteine, formando glicoconiugati. Il carboidrato funge da tag per aiutare il segnale a raggiungere l'obiettivo corretto. Le categorie di glicoconiugati includono glicoproteine, peptidoglicani, glicosidi e glicolipidi. Le proteine plasmatiche, ad esempio, sono in realtà glicoproteine.

Test chimico

Un test chimico comune per i polisaccaridi è la colorazione periodica acido-Schiff (PAS). L'acido periodico rompe il legame chimico tra i carboni adiacenti che non partecipano a un legame glicosidico, formando una coppia di aldeide. Il reagente Schiff reagisce con le aldeidi e produce un colore viola magenta. La colorazione PAS viene utilizzata per identificare i polisaccaridi nei tessuti e diagnosticare condizioni mediche che alterano i carboidrati.

fonti

- Campbell, N.A. (1996). Biologia (4a ed.). Benjamin Cummings. ISBN 0-8053-1957-3.

- IUPAC (1997). Compendio di terminologia chimica - Il libro d'oro (2a edizione). doi: 10.1351 / goldbook. P04752

- Matthews, C. E.; Van Holde, K. E.; Ahern, K. G. (1999). Biochimica (3a edizione). Benjamin Cummings. ISBN 0-8053-3066-6.

- Varki, A.; Cummings, R.; Esko, J.; Congela, H.; Stanley, P.; Bertozzi, C.; Hart, G.; Etzler, M. (1999). Essentials of Glycobiology. Cold Spring Har J. Pressa da laboratorio Cold Spring Harbor. ISBN 978-0-87969-560-6.